当 AI 成为教育圈的 “高频热词”,不少老师却在热潮中陷入思考:课堂里的智能设备该如何真正发力?技术浪潮下,教育者该如何找准方向?

最近发布的《人工智能赋能基础教育应用》蓝皮书,为我们带来了理性答案。它不是浮夸的技术宣传,而是一份扎实的 “AI 教育行动指南”。今天,笔曰与你一起解码这份蓝图,看清智慧教学的未来方向。

蓝皮书首先明确:AI 教育的核心是 “以人为本”。技术永远是辅助,而非主宰。

过去,我们总说 “好老师要知识渊博”;但现在,AI 让知识获取门槛大幅降低,学生随时能找到答案。这倒逼教师角色升级 —— 从 “知识传授者” 转身为 “学习引领者”“价值引路人”。

假如教师的日常是这样的:备课时,AI 从海量资源中秒选匹配的资源,每次帮你省出几个小时设计跨学科活动;批改作业时,AI 自动搞定客观题,还对主观题给出初步建议,让你专注分析学生思维漏洞;学情分析时,数据图表自动生成,班级薄弱点一目了然,精准辅导更有方向。

由此可以看出AI绝不是来 “抢饭碗” 的,而是帮你卸下繁琐事务,让你有更多精力关注每个学生的眼神,设计点燃思维的课堂,聊聊成长与理想。这正是笔曰一直坚持的:让技术为教学 “减负增效”,让教师回归教育本质。

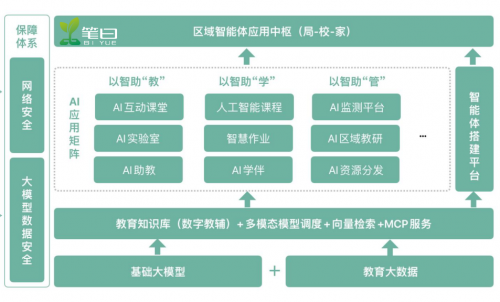

六大场景:蓝皮书绘出 AI 教育全景地图

蓝皮书系统性梳理出 AI 赋能教育的六大核心场景,既是现状总结,更是未来十年的 “发展导航”。

场景一:以 “智” 助教,从重复劳动到创造性辅助

AI 是教师的 “智能教学搭档”,聚焦提升教学效能:

智能备课与内容生成:根据教学目标和学情,自动生成课件、习题、虚拟实验等多元化内容,解放教师资料整理与制作负担;

智能批改与答疑辅导:高效处理客观题和部分主观题批改,智能答疑系统通过启发式提问引导学生思考,实现大规模个性化辅导。

场景二:以 “智” 助学,从千人一面到一人一策

聚焦学习者打造 “数字学伴”,让因材施教落地:

个性化学习路径规划:分析学生知识掌握、学习行为和兴趣偏好,动态规划最优路径并精准推荐学习资源;

情境式与沉浸式学习:借助 VR/AR 将抽象知识点转化为可互动真实情境,如虚拟实验室做实验、“穿越” 历史现场,激发学习深度与兴趣。

场景三:以 “智” 助评,从结果终结到过程诊断

推动评价体系深刻变革:

五育融合立体画像:采集分析学生德、智、体、美、劳过程性数据,生成动态多维度成长画像,让评价超越单一分数;

成长性追踪评价:持续记录日常表现、项目作品、社会实践,实现从 “结果导向” 到 “过程性评价” 转型,平衡工具理性与人文关怀。

场景四:以 “智” 助育,从知识为本到素养为重

突破学科壁垒,促进全面发展:

美育与创新:AI 辅助艺术创作和鉴赏,降低技术门槛,让更多学生体验创造乐趣、提升审美素养;

体育与健康:智能穿戴设备和姿态识别算法实时分析体育动作、监测体能数据,实现个性化健康管理;

心理与德育:匿名智能心理支持系统提供安全倾诉渠道,进行情绪疏导和心理问题预警。

场景五:以 “智” 助研,从经验驱动到数据赋能

教师成长有了 “科学指南”:

精准化教研:通过智能分析课堂录像,量化呈现教学行为、师生互动模式,为教学反思提供客观数据证据;

个性化成长规划:整合教师教学数据与发展需求,结合名师路径生成个性化发展方案,助力终身学习。

场景六:以 “智” 助管,从被动响应到主动治理

提升教育管理效率与公平性:

校园智慧治理:智能排课、考勤管理、安全风险预警等日常事务自动化,学校运营更省心。

区域教育均衡:分析区域教育数据,优化资源配置、科学制定政策,推动教育的公平与高质量发展。

从工具到生态:笔曰与你同行的升级之路

蓝图虽美,落地仍需脚踏实地。当前 AI 教育多停留在 “工具辅助”,尚未形成完整智慧生态。蓝皮书的建议,也是笔曰的行动方向:

提升教师 AI 素养:笔曰持续提供实用培训,让技术工具 “好用、会用、善用”;

优选成熟应用:拒绝盲目跟风,聚焦备课资源、学情分析等经实践检验的场景;

教育需求牵引技术:从真实需求出发寻找技术方案,让技术融入教学、管理、评价全链条;

严守数据隐私与伦理:建立严格保护政策与准则,守护学生敏感数据,赢得家长和社会信任。

教育的变革,从来不是技术的简单叠加,而是认知的升级。在 AI 浪潮中,我们需要理性驾驭而非盲目追逐。笔曰智慧教学平台愿与每一位教育者同行:用 AI 做 “看见每个孩子” 的智慧明眸,让技术真正服务于成长,共赴教育美好未来。

-END-

图片丨笔小芯

审核丨宸小信